Mit der am 12. November 2025 vom Bundeskabinett verabschiedeten Neufassung der Gedenkstättenkonzeption setzt die Bundesregierung ein deutliches Zeichen: Die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Terrorherrschaft und der SED-Diktatur bleibt ein zentrales Fundament der deutschen Demokratie. Für ein jüdisches Publikum und insbesondere für die Leserinnen und Leser des Raawi Jüdischen Magazins ist diese Entscheidung ein wichtiges Signal – denn die bekräftigte Anerkennung der Singularität der Shoa und der Stellenwert, den die Bundesregierung dem Gedenken beimisst, sind wesentliche Elemente einer verantwortlichen Erinnerungspolitik.

Erinnerung als staatlicher Auftrag

Deutschland trägt eine immerwährende Verantwortung, an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Gedenkstätten dienen dabei längst nicht mehr allein der Bewahrung historischer Orte. Sie sind Bildungsstätten, gesellschaftliche Seismografen und Räume, in denen junge Generationen die Grundlagen demokratischer Werte erfahren können. Die neue Konzeption erkennt diese Aufgaben an und betont die politische Unabhängigkeit sowie die wissenschaftliche Fundierung der Gedenkstättenarbeit – ein essenzielles Bekenntnis angesichts aktueller gesellschaftlicher Debatten und demokratiefeindlicher Tendenzen.

Herausforderungen einer neuen Zeit

Die Zeitzeugen werden weniger, die Gesellschaft wird vielfältiger, und digitale Medien verändern die Art, wie wir lernen und erinnern. Diese Entwicklungen stellen Gedenkstätten vor neue Aufgaben. Die nun vorgelegte Konzeption soll dazu beitragen, die Einrichtungen für die Gegenwart und Zukunft zu stärken. Sie schafft die Grundlage, innovative pädagogische Ansätze zu entwickeln, digitale Zugänge auszubauen und neue gesellschaftliche Gruppen einzubeziehen.

Klare Positionierungen – besonders zur Shoa

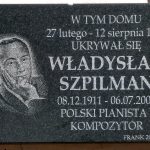

Ein zentraler Punkt: Der Bund bekräftigt explizit die Singularität der Shoa. Dieses klare Bekenntnis ist gerade in Zeiten wachsender antisemitischer Bedrohungen und geschichtsrevisionistischer Narrative unverzichtbar. Für jüdische Gemeinden, für pädagogische Initiativen und für das gesellschaftliche Klima insgesamt ist dieser Satz ein wichtiges Zeichen staatlicher Verantwortung.

Zugleich benennt die Bundesregierung deutlich das Unrecht der kommunistischen Diktatur in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR – ohne dabei historische Gleichsetzungen vorzunehmen. Die Konzeption unterstreicht damit die Notwendigkeit einer differenzierten Aufarbeitung beider Diktaturen des 20. Jahrhunderts.

Neue Schwerpunkte – klare Abgrenzungen

Mit der Neufassung wird die bisherige Konzeption aus dem Jahr 2008 abgelöst. Ein Aspekt sticht hervor: Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus ist nicht Teil dieser Gedenkstättenkonzeption. Die Bundesregierung kündigt stattdessen an, hierfür ein separates Konzept zu entwickeln. Diese Trennung macht deutlich, dass koloniale Verbrechen eigenständig, aber mit ähnlicher Ernsthaftigkeit behandelt werden sollen – ohne die bestehende Struktur der NS- und SED-Gedenkstätten zu überfrachten.

Ein Schritt zur Stärkung der Erinnerungskultur

Für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist die Neufassung der Gedenkstättenkonzeption mehr als ein verwaltungspolitischer Vorgang. Sie ist eine Bestätigung dafür, dass der Staat seine Verantwortung ernst nimmt: die Verantwortung gegenüber der Geschichte, gegenüber den Opfern und gegenüber den kommenden Generationen.

Ob in Schulen, in Gedenkstätten oder in digitalen Räumen – Erinnerungskultur bleibt ein lebendiger Prozess. Die neue Konzeption bildet dafür einen wichtigen Rahmen, um historische Wahrheit zu bewahren und demokratische Werte zu stärken.