Wenn die ersten Töne von Chopin erklingen, denken viele sofort an Eleganz, an Melancholie – an die Kraft der Musik, die uns aus der Realität herausheben kann. Für Władysław Szpilman war diese Kraft nicht nur ein künstlerischer Trost, sondern buchstäblich sein Lebenselixier. Seine Geschichte ist die eines jüdischen Musikers, der mitten im Inferno des Holocausts überlebte – und dessen Vermächtnis bis heute in Konzertsälen und in der jüdischen Kultur spürbar ist.

Ein jüdisches Wunderkind

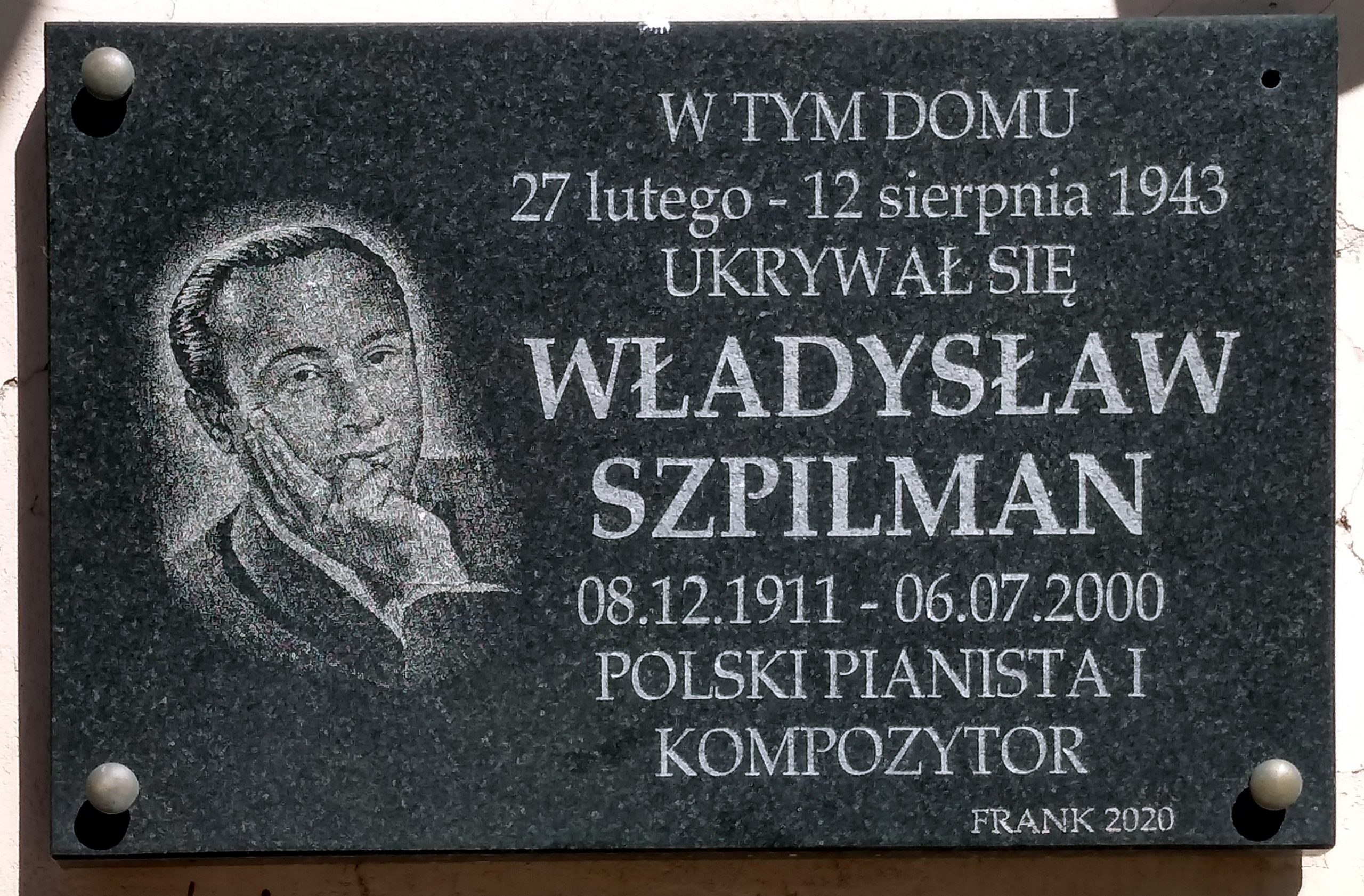

Szpilman wurde 1911 in Sosnowiec geboren, in eine musikalische jüdische Familie. Schon als Kind saß er am Klavier, später studierte er in Warschau und Berlin, wo er sich in der lebendigen Kulturmetropole der 1920er-Jahre entwickelte – bis der Antisemitismus ihm die Türen verschloss. Zurück in Polen begann er eine vielversprechende Karriere beim Polnischen Rundfunk. Ein Pianist auf dem Sprung, voller Visionen – bis der Krieg alles veränderte.

Vom Konzertsaal ins Ghetto

Mit der deutschen Besatzung 1939 brach die Welt für Szpilman zusammen. Als Jude verlor er seine Stellung, er und seine Familie wurden in das Warschauer Ghetto gezwungen. Dort spielte er in Cafés, während draußen Menschen verhungerten. Musik war sein Überlebensanker, doch 1942 wurde seine Familie nach Treblinka deportiert und ermordet. Nur er entging der Deportation – durch Zufall. Allein, versteckt in den Ruinen der Stadt, kämpfte er ums Überleben.

Hilfe aus unerwarteter Hand

In dieser Zeit traf er auf den deutschen Offizier Wilm Hosenfeld, der ihn mit Nahrung versorgte und ihm half, die letzten Kriegsmonate zu überstehen. Ein Moment der Menschlichkeit inmitten der Barbarei – und einer der Schlüsselmomente in seiner Geschichte, die später Millionen Menschen bewegen sollte.

Ein Leben für die Musik

Nach 1945 kehrte Szpilman ans Klavier zurück. Er komponierte, konzertierte, prägte Generationen von Musiker*innen und das kulturelle Leben Polens. Doch die Musik war für ihn nie nur Kunst. Sie war Erinnerung, Widerstand und Neubeginn. Sein Buch Der Pianist machte ihn weltweit bekannt – und durch Roman Polanskis preisgekrönte Verfilmung zu einem Symbol für Überleben und Menschlichkeit.

Resonanz in der Gegenwart – auch in Deutschland

Heute, mehr als 80 Jahre nach den Ereignissen, hat Szpilmans Geschichte eine besondere Bedeutung – auch in Deutschland. Sie erinnert daran, dass jüdische Kultur nicht nur aus Verlust besteht, sondern aus ungebrochener Kreativität.

In jüdischen Gemeinden in Berlin, Hamburg oder Frankfurt treten junge Musiker auf, die Tradition und Moderne verbinden – mal mit klassischem Klavier, mal mit Klezmer, mal mit Jazz. In jedem Ton spiegelt sich die gleiche Botschaft, die auch Szpilman verkörperte: Jüdisches Leben ist lebendig, vielfältig und nicht auf die Shoah reduzierbar.

Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder lauter wird, ist Szpilman ein Vorbild. Er zeigt, dass jüdische Kultur in Europa nicht ausgelöscht wurde – im Gegenteil: Sie lebt, sie erneuert sich, sie inspiriert.

Ein Vermächtnis der Hoffnung

Władysław Szpilman starb im Jahr 2000. Doch seine Musik bleibt. Und seine Geschichte erzählt uns, dass Menschlichkeit selbst in den dunkelsten Stunden möglich ist. Für die jüdische Kultur in Deutschland ist sein Name mehr als Erinnerung – er ist ein Impuls für Gegenwart und Zukunft.

Copyright Foto: By Ivonna Nowicka – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=149192180