Ein neues Forschungsprojekt israelischer und internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat erstmals die Texte aus Hunderttausenden Fragmenten der berühmten Kairoer Geniza digital transkribiert – ebenso wie Tausende weiterer hebräischer Handschriften. Das gab die Nationalbibliothek Israels (NLI) am Montag bekannt.

Das Projekt trägt den Namen MiDRASH – eine bewusst lockere Abkürzung für “Migrations of Textual and Scribal Traditions via Large-Scale Computational Analysis of Medieval Manuscripts in Hebrew Script”. Gestartet wurde es 2023, nachdem das Konsortium eine EU-Förderung des European Research Council über 10 Millionen Euro für sechs Jahre erhalten hatte.

Zwar wurden mittlerweile nahezu alle der rund 400.000 Fragmente der Kairoer Geniza fotografiert und digitalisiert, doch weniger als 15 Prozent waren bislang transkribiert – viele wurden noch nie vollständig gelesen, geschweige denn wissenschaftlich erschlossen. Genau hier setzt MiDRASH an.

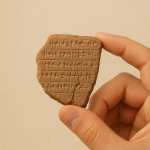

Nach jüdischem Gesetz dürfen Schriftstücke, die Gottes Namen enthalten, nicht zerstört werden. Über fast ein Jahrtausend hinweg legte die jüdische Gemeinde Kairos daher Manuskripte, Gebetbücher, Verträge, Briefe und private Notizen in einem Raum der Ben-Ezra-Synagoge ab, deren Ursprünge bis vor das 9. Jahrhundert zurückreichen.

Dank des trockenen ägyptischen Klimas blieb dieses Material außergewöhnlich gut erhalten. Als europäische Gelehrte 1896 erstmals Zugang erhielten, war die Sensation perfekt: Die Kairoer Geniza eröffnete einen unvergleichlichen Blick auf jüdisches Leben, Denken und Schreiben im Mittelalter.

„Dieses Material ist extrem bedeutend, weil 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung im Mittelalter in muslimisch regierten Gebieten lebten – und doch gingen die meisten Manuskripte aus dieser Welt verloren“, sagt Prof. Daniel Stökl Ben Ezra, einer der leitenden Forscher im Projekt.

MiDRASH verfolgt ein ambitioniertes Ziel: eine vollständige digitale Transkription der hebräischen, aramäischen und judäo-arabischen Texte, die allesamt in hebräischer Schrift verfasst sind.

Digitale Transkriptionen bedeuten einen Quantensprung: Texte werden durchsuchbar, Versionen vergleichbar, und es lassen sich automatisch Genre, Quelle und mögliche Zitate erkennen.

„Unser Ziel ist es, die jüdische literarische Buchkultur des Mittelalters zu rekonstruieren“, erklärt Stökl. „Die digitale Transkription ist der erste Schritt. Danach wollen wir analysieren, wer wen zitiert, wer wessen Ideen übernimmt – so können wir Ideen, Motive und Kommentare über Jahrhunderte hinweg verfolgen.“

Dr. Tsafra Siew, Leiterin der forschungsorientierten Projekte der NLI, beschreibt MiDRASH als natürlichen nächsten Schritt in einem langen, visionären Prozess.

Bereits 1950 gründete David Ben-Gurion das Institut für mikroverfilmte hebräische Manuskripte, um weltweit verstreute Bestände zu sichern. Bis heute wurden rund 1.500 Manuskript-Sammlungen zusammengetragen.

2006 folgte die Digitalisierung der Geniza-Fragmente durch das Friedberg Geniza Project. Ab 2014 begann die Nationalbibliothek, das gesamte Fotoarchiv systematisch zu digitalisieren und online zugänglich zu machen.

„MiDRASH ist der nächste technologische Sprung“, sagt Siew

Für das Projekt nutzt das internationale Team die Open-Source-Plattform eScriptorium, um automatisierte Modelle zur Erkennung und Transkription hebräischer Schriften zu trainieren. Grundlage sind manuell erstellte Transkriptionen, mit denen die KI gefüttert wurde.

Allein in den kommenden Monaten sollen weitere 10 Millionen Manuskriptbilder transkribiert werden.

Doch die Forschenden sind sich bewusst: Fehler in den ersten automatischen Transkriptionen sind unvermeidlich. Dennoch machen sie die Manuskripte zum ersten Mal systematisch durchsuchbar. Das System kann etwa erkennen, ob ein Fragment aus dem Tanach, dem Talmud, einer liturgischen Dichtung oder einem privaten Brief stammt

Zu den leitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehören neben Stökl:

-

Prof. Nachum Dershowitz (Tel Aviv University)

-

Dr. Avi Shmidman (Bar-Ilan University)

-

Prof. Judith Olszowy-Schlanger (University of Oxford)

Hinzu kommen Teams der Universität Haifa, der Nationalbibliothek Israels sowie Unterstützung durch das Princeton Geniza Project, geleitet von Prof. Marina Rustow.

Wissenschaft zum Mitmachen: der „Transcribe-a-thon“

Um die Qualität der automatischen Transkriptionen weiter zu verbessern, startete die Nationalbibliothek vom 24. bis 27. November einen „Transcribe-a-thon“ – ein offenes Event in Jerusalem und online, bei dem Freiwillige mit entsprechenden Sprachkenntnissen fehlerhafte Transkriptionen korrigieren konnten.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind überzeugt, dass MiDRASH unser Bild der jüdischen Kultur- und Gelehrtengeschichte des Mittelalters tiefgreifend verändern wird.

„Das Projekt ermöglicht uns, neue Fragen zu stellen – größere, tiefere Fragen“, sagt Siew. „Fragen, die man nur beantworten kann, wenn man den gesamten Bestand der hebräischen Manuskripte im Blick hat.“