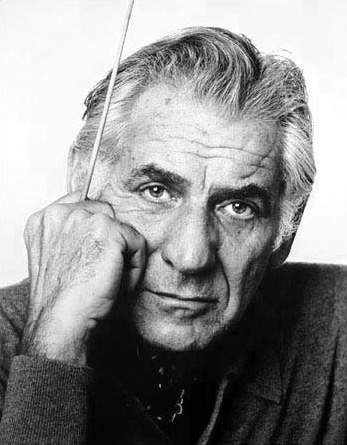

Jamie Bernstein verbringt jeden Tag in dem, was sie „Leonard Bernstein Land“ nennt. Ihr Vater, der berühmte Komponist Leonard Bernstein, ist zwar vor über 30 Jahren verstorben, aber sein Vermächtnis ist immer noch so lebendig wie eh und je.

Bernstein ist das älteste seiner drei Kinder, zusammen mit Alexander und Nina. Als Kinder wurden sie hauptsächlich von ihrer Mutter, der chilenisch-amerikanischen Schauspielerin und Aktivistin Felicia Montealegre, und ihrem geliebten chilenischen Kindermädchen Julia aufgezogen – wie Bernstein in ihrer äußerst fesselnden Autobiografie „Famous Father Girl“ erzählt. Und doch sind die drei heute im Wesentlichen „die Verwalter des Vermächtnisses unseres Vaters“, erzählt sie dem Magazin Kveller, während eines Interviews.

Dieses Erbe ist heute besonders präsent durch die jüngste Steven Spielberg-Verfilmung der „West Side Story“, deren Musik ihr Vater komponiert hat. Bernstein liebte den Film – „Wir fanden ihn einfach magisch… Musikalisch fanden wir ihn einfach großartig. Wir hatten keine einzige Beschwerde auf der Welt.“

Ihre Lieblingsstücke ihres Vaters sind „Serenade“ und das nicht oft gespielte Jazzstück „Prelude, Fugue, and Riffs“, das er ursprünglich für Artie Shaw schrieb und das schließlich vom jüdischen „King of Swing“ Benny Goodman uraufgeführt wurde. Sie liebt den respektlosen Charakter der Musik und der Arbeit ihres Vaters: „Mein Vater war ein Regelbrecher und ein Mauerneinreißer“, sagt sie. „Seine symphonische Arbeit ist jazzig und seine Broadway-Shows sind symphonisch. Er kümmerte sich nicht um Regeln.

Zurzeit bereitet sich Bernstein darauf vor, im New Jersey Performing Arts Center in Newark ein Konzert mit den theatralischen Werken ihres Vaters zu moderieren – die Aufführung, die wegen der Bauarbeiten und des Wetters dreimal verschoben wurde, wird am 17. Juni unter der Leitung des Jazzpianisten Bill Charlap stattfinden, mit Erzählungen und Gesprächen mit Bernstein und dem Moderator Ted Chapin. „Das ist alles sehr heimelig, weil wir uns alle kennen“, sagt Bernstein. Außerdem steht sie kurz vor der Premiere einer Vortragsreihe über ihren Vater für die App IDAGIO, die klassische Musik streamt, mit Sprechern wie Kristin Chenoweth und Bradley Cooper.

Was Bernstein und Bradley Cooper verbindet

Bernstein und ihre Geschwister standen in den letzten Jahren in Kontakt mit Cooper – der „A Star Is Born“-Regisseur arbeitet derzeit an einem mit Spannung erwarteten Netflix-Film über ihren Vater namens „Maestro“. „Er hat uns in den letzten Jahren immer wieder Fotos geschickt, während er auf seinen verschiedenen Reisen rund um diesen Film unterwegs war“, erzählt sie.

Der Film sorgte in der vergangenen Woche für eine Kontroverse, als erste Bilder aus dem Film auftauchten, auf denen zu sehen war, wie Cooper Gesichtsprothesen trug, um der Musikikone ähnlicher zu werden – einschließlich einer Nasenprothese. Kritiker warfen Cooper, der in dem Film sowohl Regie führt als auch die Hauptrolle spielt, „Jewface“ vor. Aber für Bernstein und ihre Geschwister ist das kein Thema.

„Ich weiß, dass es eine Aufregung darum gab“, gibt Bernstein zu, obwohl sie sagt, dass sie keinen der Artikel und Reaktionen wirklich gelesen hat. „Ich finde es lächerlich. Ja, ja. Wissen Sie, er musste sich so schminken, dass er wie Leonard Bernstein aussieht. Und Leonard Bernstein hatte eine große Nase und ja, er war Jude. Und wo liegt hier das Problem? Wollen wir wirklich sagen, dass sie einen jüdischen Schauspieler engagieren mussten, um Leonard Bernstein zu spielen? Ich meine, kommen Sie, lassen Sie uns nicht alles auf dieser Welt so wörtlich nehmen.

Bernstein erzählt, dass Cooper in früheren Versionen der Rolle sogar noch stärkere Gesichtsprothesen trug, aber „es war einfach zu viel Zeug auf seinem Gesicht… er hatte das Gefühl, dass es seine Fähigkeit beeinträchtigte, sein Gesicht zum Schauspielern zu benutzen. Also reduzierte er die Prothesen und ließ sich einfach natürlicher aussehen.“

Bernstein findet die Prothesen erstaunlich „und manchmal geradezu gruselig. Ich meine, er sieht meinem Vater einfach so ähnlich… Das Ganze ist unheimlich und manchmal verwirrend – mein Bruder, meine Schwester und ich waren alle in den 60ern… Und sie [Cooper und Carey Mulligan, die im Film Felicia spielt] sind jünger als wir. Aber sie spielen unsere Eltern. Es ist also schon verwirrend. Wir haben diese… fast elterliche Sorge um sie, aber sie spielen unsere Eltern.“

Bernsteins Verhältnis zum Judentum

Leonard Bernstein wurde in Lawrence, Massachusetts, als Sohn ukrainisch-jüdischer Eltern geboren und kam schon früh durch die Freitagsgottesdienste in der Familienschule mit Musik in Berührung. Sein Vater Sam besaß eine erfolgreiche Bekleidungsfirma und war nachts Talmudgelehrter. „Die Krönung seiner Erfolgsgeschichte als Einwanderer war die Übergabe seines erfolgreichen Unternehmens an seinen Sohn Leonard“, sagt Bernstein. Sam unterstützte Leonards Entscheidung, Musiker zu werden, schon früh nicht, wie Jamie erklärt: „In der alten Heimat war ein Musiker ein schäbiger Klezmer-Vagabund mit einer verbeulten Fiedel, der zu Fuß von Schtetl zu Schtetl schlich und für ein paar Kopeken und eine Schüssel Haferschleim auf einer Hochzeit oder einer Bar Mitzwa spielte.“

„Nachdem mein Vater sein Aschenputtel-artiges Dirigierdebüt hatte und über Nacht berühmt wurde, bekam ein Journalist Wind von dieser Geschichte, die wahr ist, dass mein Großvater irgendwann so verzweifelt war, seinen Sohn zu entmutigen, dass er nicht einmal für seine Klavierstunden bezahlen wollte“, erinnert sich Jamie. „Der Journalist stellte meinen Großvater zur Rede: ‚Stimmt es, dass Sie die Klavierstunden Ihres Sohnes nicht bezahlen wollten?‘ Und mein Großvater antwortete unsterblich: ‚Woher sollte ich denn wissen, dass aus ihm einmal Leonard Bernstein wird?'“

Das ist wirklich ein hervorragender jüdischer Witz und die Art von Humor, die Sam an seinen Sohn und seine Enkelkinder weitergegeben hat. Bernstein erzählt, dass ihr Buch eigentlich einen Anhang mit Witzen enthalten sollte: „Mein Lektor zwang mich, ihn zu streichen… Ich war so traurig. Aber er sagte: ‚Aber das ist eine mündliche Tradition. Und wenn man sie aufschreibt, sind sie einfach nicht lustig genug.'“

Dennoch erzählt sie bei den meisten Fragen und Antworten zu ihrem Buch den Lieblingswitz ihres Vaters, der leider, da stimme ich zu, schwer aufzuschreiben ist. Der Versuch, einen guten jüdischen Witz in Worte zu fassen, ist fast so, als würde man versuchen, den Zauber einer Bernstein-Komposition mit Worten zu beschreiben – es funktioniert nicht, man muss ihn hören. Aber ich muss sagen, dass sie, wenn sie ihn mir vorträgt, die Rolle eines Schauspielers übernimmt, alle Stimmen und Gesten macht und den Geist der schrulligen jüdischen Männer verkörpert – und es ist eine andere, aber ähnliche Art von Magie.

Eine weitere mündliche Tradition, die ihr Vater an sie weitergab, war Jiddisch. „Ich habe viel von meinem Jiddisch gelernt, wenn nicht sogar fast alles von meinem Vater“, erzählt Bernstein, „nicht alles, aber viel. Denn er und seine Geschwister haben viel Jiddisch gesprochen.“

„Mein Lieblingsausdruck auf Jiddisch ist ‚aroysegevorfene gelt‘, was so viel heißt wie ‚Dollarzeichen, die aus dem Fenster fliegen‘, und das sagt man, wenn man seine Dollars wirklich verschwendet. Es ist fabelhaft, nicht wahr? Aber es gibt so viele davon. Es ist einfach eine so leckere, kaugummiartige Sprache, und es steckt so viel Humor darin.“

Ein anderer Lieblingsspruch ihres Vaters war „dem roshe helft azoy muser zogn vi a toytn bankes“, was so viel bedeutet wie „es würde helfen, wie eine Leiche zu schröpfen“.

Bernstein erzählt mir von der Kontroverse um den gefilzten Fisch am Seder, von der Tatsache, dass ihr chilenisches Kindermädchen die beste Matzebällchensuppe zubereitet hat, und davon, wie die Liebe ihres Vaters für ein gutes Corned Beef und Pastrami-Sandwich an ihren ältesten Sohn Frankie weitergegeben wurde.

Die Bernsteins mögen kulturell sehr jüdisch gewesen sein, aber ihre Beziehung zu den traditionellen, spirituellen Aspekten der Religion war komplizierter. In ihrem Buch beschreibt Jamie ihre Beziehung zum Judentum als nebulös; sie erzählt von der Verachtung ihrer Mutter für das alte Landjudentum ihrer Großeltern väterlicherseits. Ihr Bruder hatte seine Bar-Mizwa, und an Jom Kippur gingen er und ihr Vater „shul hopping“ – Jamie schloss sich ihnen einmal auf einem Ausflug in die Shul an, aber als sie gebeten wurde, in der Frauenabteilung zu sitzen, beschloss sie, dass sie nicht mehr mitmachen wollte. Das größte Ereignis in ihrer Familie war der Pessach-Seder – „wir benutzen immer noch die altmodischen Haggadot mit Eselsohren von unserem Großvater Sam. Und die sind weinfleckig und zerrissen. Und sie sind eine Sauerei, aber wir benutzen sie.“

Dennoch verschließt sich Bernstein nicht dem Gedanken, dass es Gott geben könnte. Sie bezeichnet sich selbst als Agnostikerin, und als ich sie frage, ob ihr Vater auch so war, fällt ihr die Antwort schwer. „Seine eigene Spiritualität war sehr kompliziert“, sagt sie.

„Man kann sein lebenslanges Ringen mit seiner Spiritualität und seine lebenslange Auseinandersetzung mit seinem spirituellen Schöpfer durch seine musikalischen Kompositionen sein ganzes Leben lang verfolgen. Viele seiner Stücke sind so eine Art Faustschlag gegen den Himmel. Weißt du, wenn du da oben bist und dich um uns kümmerst, warum ist dann hier unten alles so ein Chaos? Und warum sind wir auch zueinander so grausam? Und was wirst du dagegen tun? Und, weißt du, wer kümmert sich eigentlich um den Laden? Natürlich ist das eine sehr talmudische Sache, mit Gott zu streiten.“

Dennoch fand ihr Vater an einem Ort ein spirituelles Ziel: „Er schwankte oft zwischen Optimismus und dem Gefühl, dass es der Menschheit besser geht, und Pessimismus und dem Gefühl, dass wir nicht weiterkommen… Der Akt, der ihm das Gefühl gab, dass es möglich ist, vorwärts zu gehen, war tatsächlich das Musizieren. Das gab ihm das Gefühl, dass er weitermachen konnte.“

In letzter Zeit taucht Bernstein in vielen Listen mit berühmten ukrainischen Amerikanern und ukrainischen Juden auf. „Die Ironie dabei ist, dass seine beiden Eltern wegen der Pogrome aus der Ukraine fliehen mussten“, sagt Bernstein. „Ich vermute also, dass sie in ihrer Nostalgie für das alte Mutterland ambivalent waren. Aber trotzdem würden sie nicht wollen, dass es zerrissen wird und noch mehr Menschen getötet werden. Das ist also ganz schrecklich.“

Für Jamie ist eines klar: Leonard Bernstein – der bekannte Aktivist, der Mann, der sich gegen den Vietnamkrieg und die atomare Aufrüstung einsetzte, der Geld für die AIDS-Forschung sammelte und für die Bürgerrechte kämpfte; der Mann, der gegen Ende seines Lebens eine Symphonie dirigierte, als die Berliner Mauer fiel – würde es schwer haben, den Zustand der Welt mitzuerleben, den Krieg in der Ukraine, die Präsidentschaft von Trump, die Beschneidung der reproduktiven Rechte, die Anti-Homosexuellen-Gesetzgebung, die wieder auftaucht.

„Er war so ein Befürworter, so ein unverblümter Aktivist, dass er einfach auf die Straße gegangen wäre, um zu schreien, und alles getan hätte, was er tun konnte, und Konzerte, Proteste und Veranstaltungen organisiert hätte“, sagt Jamie.

Dennoch glaubt sie, dass er gerne entdeckt hätte, dass er eine Ikone der Schwulen ist – nach dem Tod ihrer Mutter, erinnert sie sich, hat ihr Vater „versucht, sich zu outen, aber er konnte es nicht ganz durchhalten“.

„Einer der Gründe dafür war, dass seine Mutter noch lebte – Jenny Resnick aus dem ukrainischen Schtetl, die immer noch in dieser sehr jüdisch-konservativen Nachbarschaft in Lawrence, Massachusetts, lebte. Jamie sagt, er habe keine Möglichkeit gefunden, sich ihr gegenüber zu outen, und Jenny habe ihn schließlich überlebt.

Leonard Bernstein war kein besonders engagierter Vater, zumindest nicht in dem Sinne, wie wir uns heutzutage einen Vater in der Kindererziehung wünschen würden. Aber wenn Jamie über ihn spricht, wird klar, dass er auf seine Weise ein hervorragender Vater für seine Kinder war.

„Was an meinem Vater wirklich großartig war, ist, dass er gerne mit uns zusammen war“, erklärt sie. „Er liebte es, Zeit mit uns zu verbringen – und natürlich, uns etwas beizubringen, denn er konnte den Lehrerhahn nie abdrehen. Und für uns war es eher wie ein Lehrer-Feuerwehrschlauch. Man hörte nie auf, aber das gehörte zum Spaß, und er liebte es, uns zu Veranstaltungen mitzunehmen, zu Musik, Kino und Theater. Er hat uns am Klavier etwas vorgespielt… Seine eigene kindliche Begeisterung war eine tolle Sache, die er mit seinen eigenen Kindern teilen konnte.“

„Das ist wirklich das Wertvollste, was ich in meinen Erinnerungen an ihn festhalte: wie sehr er es genoss, das Leben mit uns zu teilen.“